| SMEシリーズⅤ(RUBYさん解説) |

| ①垂直軸受けをナイフエッジをやめて密閉型ボールベアリングの採用。 |

| ②SMEがオリジナルであるスタティックバランスをやめてダイナミックバランスを採用。 |

| ③アーム本体に軽量高剛性のマグネシウムを採用(45g)。しかもシェルからバランスウエイト取り付け部まで一体成型。 |

| ④針先と垂直回転軸が同一平面上にある。普通は回転軸の方がかなり上にある不安定な形状をしています。 これは針先にレコード進行方向の力が働いても針圧が変化しないという重要な特徴です。 |

| ⑤垂直支点より重心位置が低い。これはバランスウエイトにタングステンを採用することによって解決しています。 比重が19.3のタングステンですと必要なウエイトを得るのに体積は小さくてすみ、 結果的にウエイトをアームパイプの下部に集中させることが可能になりました。 これは本体が軽量なマグネシウムのため、もとからウエイトも軽量で済むということもあります。 |

| ⑥合理的な設計で非常に調整がラク。すべてが考え抜かれて作られており調整に曖昧なところがまったくありません。 カートの交換はちょっと面倒ですがあとの調整がラクラクなのでかえって簡単なほどです。 |

| VRの合わせ方(オスカルさん解説) |

| 普通主役になるヴォーカルや楽器の音量感でヴォリュームを決めるわけですが そのことは、カメラで言えば、主な被写体にフォーカスをあわせるような作業です。 次に装置と再生空間のリニアリティを良く知る・・ ということが肝要です。一番リニアリティのよいところにソフトのダイナミック・レンジをはめこむわけです。 映像でいえば、フレーミングですね。画面が歪むことなく必要なフレームで現実を切り取るといったことかな。 さらにソフトに含まれるエコー成分が上手く再生する部屋の響きに馴染む音量を見つけるということだと思います。 これは、絞りとシャッター・スピードを調整して遠近感やコントラストを工夫するような作業にあたるかと思います。 またそうした残響成分というのは、ヴォーカルや楽器の直接音に比べて微細なレベルの信号ですので それらが先ずちゃんとでていないと・・ということも大事です。 |

| MICROなどの糸ドライブ |

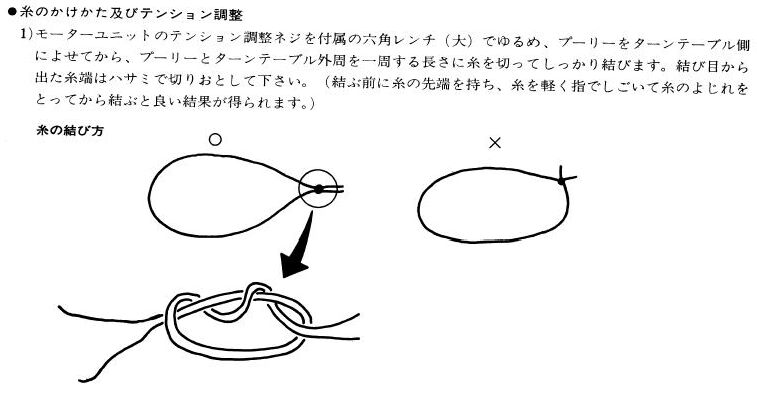

| 糸はケブラー糸ですので、東急ハンズや釣具店で購入する事ができます 価格は一巻¥1,100程度で100m以上あります。 太すぎると結び目で「ごつごつ」鳴る事が有りますので2本以下で束になっている 物を購入した方がよろしいようです。 #5で100mの物では太いようですので、これ以下をお薦めします。 間違って買った場合はほぐして本数を減らし利用しましょう! 結び方は↓  |